実施概要

日時:2025年3月15日(土)14:00〜17:30

会場:大手町プレイス ホール&カンファレンス カンファレンスルーム

およびオンライン(Zoom Webinar)

登壇者:西垣和真 氏(株式会社三菱地所設計 都市環境計画部)

畠田 恵 氏(スタジオハタケ)

山田裕貴 氏(株式会社Tetor)

角田直行 氏(有限会社フェードイン)

岩田友紀 氏(株式会社日建設計)

上條慎司 氏(株式会社上條・福島都市設計事務所)

審査員:宮城俊作 氏、忽那裕樹 氏、長谷川浩己 氏、山崎亮 氏、永山祐子 氏

主催:(一社)ランドスケープアーキテクト連盟

2025年3月15日、一般社団法人ランドスケープアーキテクト連盟(JLAU)による「JLAU AWARD 2022 新人賞」(以下、JLAU新人賞)の公開審査会が開催されました。今回で二度目となる本賞は、環境改善や生活の変化に向き合うランドスケープアーキテクトの取り組みを未来につなぎ、次世代を担う人材を発掘・育成することを目的に設けられています。

公開審査では、応募者がそれぞれの考え方や実践をプレゼンテーションし、その後、選考委員会による審議が行われました。その結果、最優秀新人賞が1名、審査委員特別賞が1名に授与されました。ここでは、今回の審査会で示された取り組みや受賞者の考えをご紹介し、本賞がめざすランドスケープの未来像についてお伝えします。

目次:

1.公開審査の講評

2. 審査会での発表と質疑応答

3.トークセッション

4.おわりに

1.公開審査の講評

公開審査では、一次審査を通過した6名が登壇しました。各登壇者は8分間のプレゼンテーションと10分間の質疑応答に臨み、会場には審査委員と来場者が集まり、熱意ある発表が続きました。ここからは、公開審査にご参加いただいた5名の審査委員から寄せられた講評を紹介します。審査委員それぞれが、応募者の取り組みから得られた視点や、ランドスケープアーキテクトとして期待される姿について語ってくださいました。今回の公開審査の講評として、5名の審査委員による新人賞の意義と応募者への期待を語っていただきました。

宮城俊作氏(JLAU顧問・PLACEMEDIA所属/審査委員長)

今回、二次審査の対象となった6名のランドスケープアーキテクトの皆さんが実務的な活動を本格化させたと思われる時期から今日に至る期間は、先を見通すことのできない極めて混沌とした社会状況が連続していたはずです。その渦中にあって、戸惑いや悩み、不安を抱えつつもしっかりと地に足をつけて取り組んでこられたプロジェクトの数々、その合間に見え隠れするご自身の考え方と多様な価値観を確認することができたことは、審査にあたる者として大きな収穫であったに違いありません。さらに、今後もこのような不安定で不確かな状況は、加速することはあれ、収束することは期待できないのではないでしょうか。であればこそ、ランドスケープアーキテクトのプロフェッションは、一人ひとりの職能観が反映された多様なものであるべきでしょう。その意味においても、6名のプレゼンテーションには、このプロフェッションの将来を予感させる何かが、確かに息づいていたと感じています。

忽那裕樹氏(JLAU副会長・E-DESIGN所属)

地域や場所の創造と再生が改めて問われている状況の中で、今回の新人賞は、それぞれの敷地スケールや社会の状況を踏まえた多様な可能性を示してくれた。プロセスや人的環境の違いをもデザインに昇華させる丁寧な姿勢はリスペクトに値する。

中でも最優秀に輝いた 上條氏は、与えられた敷地自体を疑い、地域全体から俯瞰した上で、有効な敷地設定、あるいは、地域再生のツボのようなものを見つけて展開する方法を取っている。求められるのは、設計作業だけではない、まちづくりのストーリーを提案できる能力である。

今回の提案者は、立場や背景も違う5人であったが、新しい技術を含めたチャレンジをしていて評価できる。今後、この人たちを中心に、ランドスケープデザインの幅が広がり、多様な視点を持って地域創再生に寄与する技術集団として機能することを望む。さらに、他業界とのコラボを実現するプロジェクトリーダーとして、社会においてチームビルディングを行える姿を、我々と共に未来に育んでいきたいと思う。

長谷川浩己氏(武蔵野美術大学特任教授・オンサイト計画設計事務所所属)

プロジェクトベースではなくて、主に仕事に対するスタンスやランドスケープデザインへの考え方などを審査するというのは、なかなか難しいことでしたが自分自身とのフィードバックもあり意義のある会であったと思います。常に全体を意識していくことがこれからさらに求められていくし、それか次の世代のランドスケープアーキテクトに期待したいと思います。

山崎亮氏(関西学院大学教授・studio-L所属)

ランドスケープデザインに関するプロジェクトにおいて、計画立案時から設計時まで利用者の意見を聞き、それらを設計や運営に反映させ、実際の運営に自ら関わりつつ、そこに住民参加型のプログラムを展開する。こんなランドスケープデザイナーが増えていることを実感しました。 時代はすでに「カタチのことだけを考えていればいい」というものではなくなっているのだなぁと感慨深く発表を聞かせてもらいました。その一方で、「カタチのことだけを深く考える」というタイプのランドスケープデザイナーがしっかり評価される場であることも大切だと感じた時間でもありました。

永山祐子氏(建築家)

今回のアワードの審査を通して、ランドスケープの領域が益々広がっているのを感じた。建築設計にも同じことが起こっているのを日々の設計の中で感じている。受賞者の多くのプロジェクトの中に、依頼された仕事を超え、敷地を超え、地域を高域にとらえて向かうべき未来像を提案し、実現しているものも多く見られた。地域コミュニティの創出、気候変動への対応、都市開発の新しいあり方、働き方改革、など私たちをとり巻く環境、そこでの生き方に関わるイシューをランドスケープが解決してくれるという期待感がある。それを解決するのは関係者への粘り強い交渉だったり、新しいテクノロジーによる精緻なシミュレーションだったり、プロジェクトの企画から完成後に至る新しい関わり方など方法は多岐に渡るだろう。そんな様々な方法を駆使して軽やかに新しい未来像を想像するのが新しいランドスケープデザイナー像であることを改めて感じた。

2. 審査会での発表と質疑応答

審査会でのプレゼンテーションを経て、最優秀新人賞には上條慎司氏、審査委員特別賞には山田裕貴氏が授与されました。ここからは、受賞者を含む登壇者6名による発表内容と質疑応答の概要をご紹介します。

最優秀新人賞:

上條 慎司 氏(株式会社上條・福島都市設計事務所)

発表者は「オモカゲとサキガケ」と題し、近代化の中で失われつつある都市と自然の関係を再構築するランドスケープの実践について語った。特に地方都市を中心に、地域固有の地勢と共生する空間づくりを模索している。肱川中流域では、歴史的構造「ナゲ」に着目し、鵜飼船・SUPなどの水辺活動が共存できる拠点整備を実施。河岸空間を再編集し、堤防を超えてまちなかと接続する橋詰空間の整備も行った。また、南九州市では当初想定されなかった保安林を軸とした公園再編を提案し、地域主体の空間育成へと導いた。民間プロジェクトでは、ニュータウン内の幼稚園を高台へ移転し、不便な地形を活かした自然体験の場を創出。これら一連の取り組みを通じ、発表者は「シキチ(敷地)」の概念を問い直し、地域社会全体を視野に入れた空間設計と事業化支援を進めている。ランドスケープの力で、地域の過去(オモカゲ)と未来(サキガケ)をつなぐデザインの可能性を提示した。

質疑応答では、プロジェクトの進め方や組織体制、予算獲得のプロセス、ランドスケープと建築の越境的な関わり、そして地域を動かす戦略に関する実践的な内容が語られた。発注構造や職能分化の課題に対しては、横断的なスキルの必要性や教育の見直しが必要とされた。また、自治体を動かすには構想だけでなく資金の裏付けが重要であること、地域で継続的に活動するローカルな職能の重要性とその難しさについても言及された。

審査委員特別賞:

山田 裕貴 氏(株式会社Tetor)

発表者は、大学で土木を学んだ後、景観デザインの分野に進み、博士課程を含む9年間の研究を通じて大分県竹田市での実践経験を積んだ。その後、2011年の東日本大震災、さらに熊本地震を経て、「住民の声を聞き、対話を重ねながら提案していく」というスタイルを確立。まちの骨格をつくることの重要性を意識しながら、直線軸に広場や住宅を展開する大槌町の再編や、公園、公共空間での象徴的構成の試みなどに取り組んでいる。特に東郷元帥記念公園では、長期間にわたり設計変更を重ねる中で地域課題と向き合い続けている。完成後にイノシシ被害を受けた駐車場の経験から、耐久性とデザインの両立も重視。現在は、骨格とディテールを統合して考える設計を実践しており、コロナ禍を機に働き方や技術も変化。駅とウーブンシティを結ぶような複合的プロジェクトに取り組んでいる。

質疑応答では、空間の形が所有や利用の関係にどう影響するか、他者との関係性、震災後の記憶や継承、複合的なインフラとの関わり方など、多角的な視点からの問いが展開された。回答では、地域住民や自然、行政といった多様な要因を一度受け止めたうえで形に落とし込む設計姿勢や、土木とランドスケープの両視点から街を捉える必要性、協働を前提とした姿勢が語られた。設計における自己と他者とのバランス感覚が問われるやり取りがあった。

その他登壇者の発表概要

西垣 和真 氏(株式会社三菱地所設計 都市環境計画部)

発表者は、幼少期に都市の風景が変わる様子を体験し、計画都市や日本庭園に親しんだ経験からランドスケープに関心を持つようになった。大学でランドスケープを学び、日本庭園の設計施工会社での勤務を経て、2016年より三菱地所に所属している。発表では、大阪市北区の「大阪堂公園再整備・堂島浜船着き場」プロジェクトを紹介。水都大阪の象徴的な場所で、民間敷地・公園・河川が連携する3つの空間を整備し、都市と水辺の一体化を図った。都市計画から設計・監理まで一貫して携わり、まちづくりへの波及効果を意識した事例である。

質疑応答では、船着き場の設計・運営を通じて空間活用と都市機能をどう結びつけたか、またランドスケープと建築の協働の在り方が問われた。船着き場整備は民間主導の構想から出発し、防災性と公共性を踏まえて最終的に大阪府主導で整備され、管理は水上安全協会が担うこととなった。設計者自身は、対話を重ねて関係者との理解を深めることが自らの武器とし、公園整備も都市再生特別地区の容積緩和を活用して進めた。今後の展望としては、まちづくりへのさらなる関与とエリアマネジメントへの関心が示された。

畠田 恵 氏(スタジオハタケ)

発表者は、スイスへの交換留学で孤独を感じた際、まちなかの広場で人々の温かいつながりに救われた経験から、公共空間を人々の拠り所とする重要性を実感し、ランドスケープの道に進んだ。帰国後は京都の造園会社やスイスの設計事務所で経験を積み、現在は日本各地で公共空間に関わるプロジェクトに携わっている。ヒューマンスケールを大切に、空間が人に語りかけるようなデザインや、場所の歴史や個性を読み解いて反映する骨格のある空間づくりを重視している。発表では、歴史的な邸宅庭園の再解釈、外部環境への関心を育む庭、土木遺産を取り込んだ駅前広場の整備事例を紹介。ワークショップや活動実験を通じて、住民とともに使い方を育てていくプロセスにも力を入れており、都市計画と提案の間に立って、まちのビジョンを描くことにも挑戦している。

質疑応答では、スイスでの経験を踏まえた自然観や、日本との設計文化の違いに関する気づきが問われた。回答では、建築とランドスケープの対等な関係や、自然との調和を重んじる姿勢が印象深いと語られた。また、設計に暮らしのストーリーを反映させた断面図の意図や、住民との継続的な関係づくりについても問われ、ワークショップからまちづくりへつながる動きが示された。駅周辺の設計では、地域資源である用水との関係性が重視された。

角田 直行 氏(有限会社フェードイン)

建築を学んだ後、約10年間ランドスケープ設計事務所に勤務し、現在は大阪で「フェードイン」代表として活動する発表者は、「ドキドキ・ワクワクの新しい感動体験」を創出するランドスケープを目指している。事業は空間提案、物語づくり、活用までを一貫して担い、「編集力」「既存環境の活用」「風景と時間のデザイン」「内外の連続性」「一気通貫の実施」を基本方針とする。実績として、遊歩道の再整備や、保育園・オーベルジュのランドスケープ、里山地域でのサイン整備など、多様な空間で自然体験と物語性を重視した提案を展開している。近年は「グリナリーライフデザイン」を掲げ、緑を軸とした幸せな時間の創出に取り組んでおり、工場跡地を一体的な公園にするなど、新たな都市空間の創出を目指している。

質疑応答では、編集力の定義やランドスケープと事業計画との関わり方が問われた。発表者は、地域固有の魅力を抽出し物語として編集する手法を「編集力」と捉え、5つの方針やグリナリーライフデザインと連動させた設計の考え方を示した。また、事業計画については、設計相談を契機に提案を広げる形で進めており、今後は中長期的な活用や運営にも関わる体制構築を目指していると語った。

岩田 友紀 氏(株式会社 日建設計)

ランドスケープ設計に14年間携わる発表者は、自身に大きな影響を与えた2つのプロジェクト―JR熊本駅ビル「アミュプラザ熊本」とEXPO2025大阪・関西万博―を通して、自然と共生するランドスケープのあり方を模索してきた。熊本では阿蘇の風景を都市空間に取り込み、商業施設内にリアルな自然を再現する設計に挑戦。一方、万博では日本の島々の風景を「見立て」により大規模に展開し、放置竹林の再活用や間伐材の移植による持続可能な環境づくりを実現した。両プロジェクトに共通するのは、自然の特性を尊重し、チームでの協働によって新たな価値を創出する姿勢である。発表者は、これからのランドスケープは自然との対話を軸に、「自然環境への敬意」「持続可能な手法」「デジタルによる可視化」を取り入れ、地球環境を守るデザインを目指すべきだと語った。

質疑応答では、ランドスケープと建築の関係性、プロジェクトにおける役割や越境的な関わりについて問われた。発表者は、駅前空間を象徴的に位置づけ、建築と連携して設計に取り組んだと説明。また、次世代のランドスケープ像として、自然との関係を可視化するためのデジタル技術の活用を挙げた。さらに、水の表現や見立ての手法の意図、意思決定における価値観の根拠、デジタル活用におけるグリーンウォッシュへの意識などが問われた。

3.トークセッション

公開審査会に続いて行われたトークセッションでは、登壇者6名がそれぞれの経歴や考え方、日々の業務を通して感じている課題や喜びについて語りました。参加者のバックグラウンドは造園、都市計画、建築、土木など多岐にわたり、異なる立場からランドスケープへの向き合い方が共有されました。

議論は、行政への説明、職人との信頼構築、チーム形成の難しさ、働き方の見直し、仕組みのアーカイブ化など、「地味ながら大切なこと」にも及びました。一方で、設計のひらめき、想定外の活用、植栽作業時の感覚など、仕事の中で情熱を感じる瞬間も紹介されました。

また、ランドスケープ教育のあり方についても議論され、専門性の獲得に加え、他領域との協働を学ぶ機会の重要性が指摘されました。実践的な教育環境の必要性が改めて共有され、現場で求められるスキルや学びの方向性が浮き彫りになりました。

4.おわりに

審査会での発表と質疑応答、トークセッション、受賞決定後の審査委員講評を通じて、若手ランドスケープアーキテクトの挑戦や地域との関わり、教育の課題が改めて浮き彫りになりました。受賞者の実践や発表は、次世代に向けたランドスケープの可能性を示すものであり、今後もこうした機会を通じて専門家同士の知見共有と人材育成が進むことが期待されます。

JLAU AWARD委員会の今後の活動への期待とともに、登壇者の方々、審査員の方々、そして参加者のみなさまに、この場を借りて御礼申し上げます。

(文責:JLAU AWARD 委員会)

最新のReports

-

日比谷ランドスケープデザイン展2026 JLAU講評会

-

2月5日開催:RLA登録更新講習会 ~RLA資格の登録更新とCPD単位取得について~

-

Landscape Challenge 2025

-

U-40 ランドスケープコミュニティ デザイントーク Vol.37 – 39

-

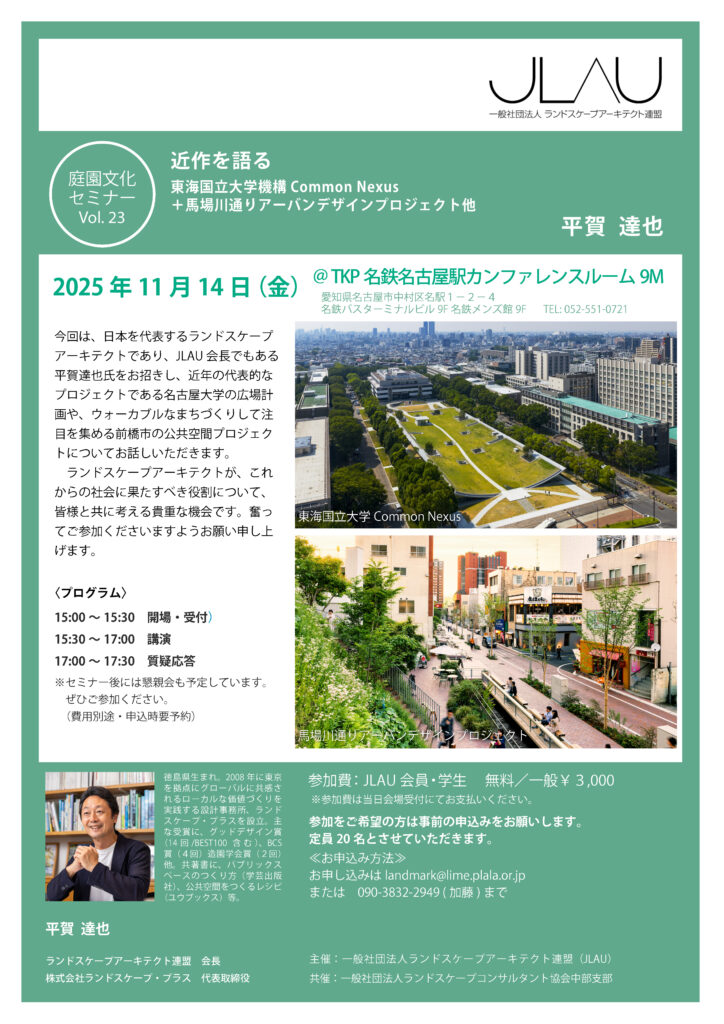

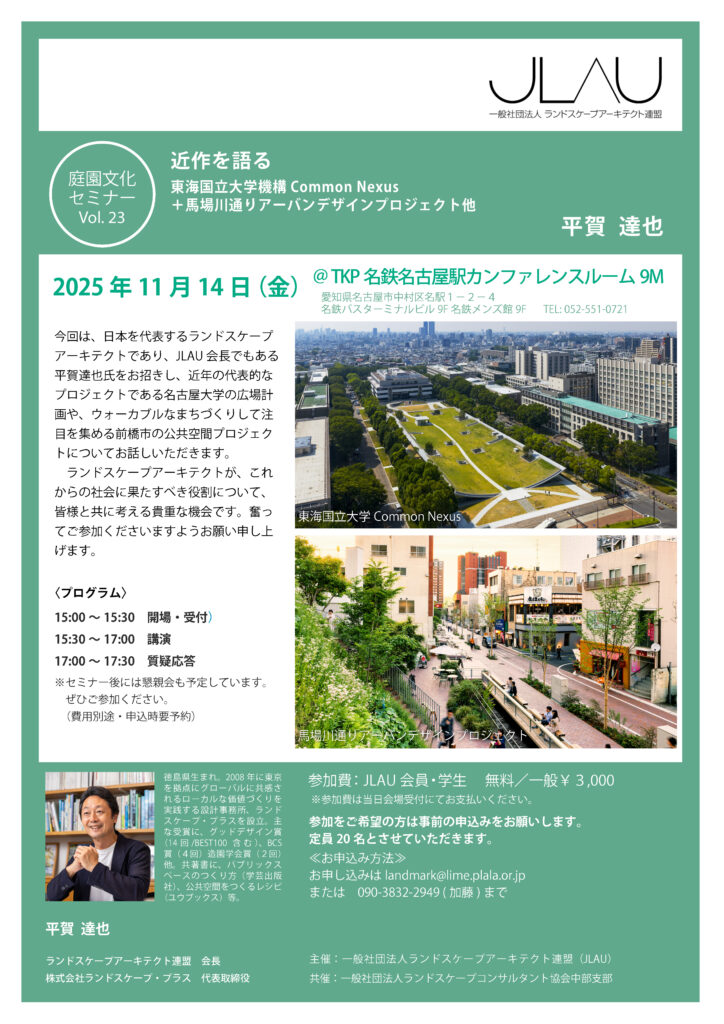

平賀達也講演会「近作を語る」

-

『LANDSCAPE WEEK 2025~Lanndscape Design for Living 暮らし/生き物/命のためのランドスケープデザイン~』開催のお知らせ

-

『ランドスケープデザイナーのたまごを温めてみた話』オンライン部会トークサロン No.1

-

JLAU観光部会フィールドワークVol.15 山岳高原リゾート研究 【みなかみ町の廃墟再生】

-

JLAUスケッチ講座 2025 秋・冬

日比谷ランドスケープデザイン展2026 JLAU講評会

2月5日開催:RLA登録更新講習会 ~RLA資格の登録更新とCPD単位取得について~

Landscape Challenge 2025

U-40 ランドスケープコミュニティ デザイントーク Vol.37 – 39

平賀達也講演会「近作を語る」

『LANDSCAPE WEEK 2025~Lanndscape Design for Living 暮らし/生き物/命のためのランドスケープデザイン~』開催のお知らせ

『ランドスケープデザイナーのたまごを温めてみた話』オンライン部会トークサロン No.1

JLAU観光部会フィールドワークVol.15 山岳高原リゾート研究 【みなかみ町の廃墟再生】