JLAU多様性部 野外セミナー(Vol.006)

『原風景を知り、開園から10年を迎えた二子玉川ライズ エコミュージアム』を考える

実施概要

日時:2025年9月27日(土)

場所:多摩川(野川)、二子玉川ライズ

主催:(一社)ランドスケープアーキテクト連盟(JLAU)

講師:工藤美紀氏(NPO法人世田谷水辺ネットワーク)

板垣範彦氏(株式会社ランドスケープ・プラス)

前田瑞貴氏(箱根植木株式会社)

井上剛氏(株式会社地域環境計画) 参加者:21名

[概要]

二子玉川ライズの中心に位置するⅡ-a街区は、地域の生態系や歴史・文化を活かし、地域環境の価値を創出する「エコミュージアム」という新たな試みのもとでランドスケープが計画されました。今回は、ランドスケープの設計・施工そして維持管理に関わった方々から、当時の狙いや10年が経過したエコミュージアムの現状、今後の発展性などについてお話をしていただきました。

更に、二子玉川ライズの見学に先立ち、NPO法人世田谷水辺ネットワークさんのお力を借りして、エコミュージアム計画の原風景でもある多摩川(野川)の自然を体験しながら、生きものが豊かになる水辺の構造についても学びました。

【野川での自然体験・河川生態学習】

講師:工藤美紀氏(NPO法人世田谷水辺ネットワーク)

井上剛氏(株式会社地域環境計画)

天気にも恵まれた秋晴れの野外活動日和に、多くの人で賑わう休日の二子玉川駅改札口に集合し、野外セミナーが始まりました。

まずは、多摩川沿いの公園の水景を観察しながら、徒歩で自然体験・河川生態学習の予定地に向かいます。移動の道中には講師の井上さんから、空間のスキマや環境の変化点を多く生み出す事等、多様な水生生物の生息を可能とする環境づくりのコツをご説明いただきました。

自然体験・河川生態学習は、多摩川の支流の「野川」で実施しました。野川では、講師の工藤さんが、直前に周辺で採取したカニや魚などの生きものと共に、我々を待っていてくださいました。

工藤さんからは、これらの生きものと河川の構造を切り口として、川底の特性や草地などの周辺環境、湧水や汽水といった水質等と、そこに生息する生きものの関係についてのお話を伺いました。

工藤さんから生きものについての解説を伺った後は、参加者も川に入り、工藤さんの指導・解説の元、水生生物探し等を行いました。9月末とはいえまだまだ暑く、日差しが照りつける中で、多様な生きものの気配を感じながら、冷涼な水の流れを体感できる貴重な時間となりました。

【二子玉川ライズ エコミュージアム見学】

講師:板垣範彦氏(株式会社ランドスケープ・プラス)

前田瑞貴氏(箱根植木株式会社)

野川での自然体験・河川生態学習の後は、二子玉川ライズでのエコミュージアムの見学です。親子連れなどで賑わう二子玉川ライズの5階の芝生のルーフガーデンにて、見学が始まりました。ここでは、ランドスケープの設計・施工の視点を踏まえながら、竣工当時の狙いや10年が経過したエコミュージアムの現状、また今後の発展性などについて、お話を伺いました。

設計の観点については講師の板垣さんから、地域の方々が大事にし続けている多摩川の自然を「エコミュージアム」として凝縮した設計のコンセプトなどをご説明いただきました。

特徴的な取組の一つが「カワラノギク」の保全です。エコミュージアムでは、「本物の自然」を目指して、多摩川の河川敷の原風景でありカワラノギクの生息環境である礫川原に近い環境を再現されており、ここでカワラノギクの生息域外保全が行われています。

その他、雨水を活用したビオトープや、地域との交流の場として設けた菜園、工事中に出てきた石や砂利を活用した蛇籠と舗装材等、空間の特徴や地域の資源を生かした設計の考え方等について、実物を見ながら解説いただきました。

施工及び管理の観点については講師の前田さんや(株)箱根植木の方々から、地域住民等へ二子玉川地域の魅力を発信する「エコミュージアム」としての魅力を最大限発揮し、それを維持し続ける管理や活用の取組についてのお話を伺いました。

前述のカワラノギク保全に係る具体的な管理や、レクチャースペースで実施している情報発信の取組、ビオトープや緑地を活用したイベント等について詳しく教えていただき、環境の経年的な変化や、子供を対象としたイベントの人気が年々増している事など、管理や活用が空間の価値や魅力の向上に大きな役割を担っている実態を知る事ができました。

【意見交換会】

見学終了後は、二子玉川ライズ施設内の会議室をお借りして、座学形式で引き続き講師のお二人から設計時・施工時についてのお話を伺いました。雨水利用のコンセプトの詳細や、竣工時と最近の写真の比較などをご説明いただき、完成から10年が経過した空間の成熟や、運営体制等についてもお話を伺うことができました。質疑応答では講師・参加者を交えて積極的な交流が行われました。

今回のセミナーは、恵まれた天気の下、巧みに生み出され丁寧に維持されている空間、そしてその実現において参照された原風景について、専門家のお話を伺いながら一気通貫で理解を深めることができる学の多い会となりました。

(文責:有賀 淳)

最新のReports

-

日比谷ランドスケープデザイン展2026 JLAU講評会

-

2月5日開催:RLA登録更新講習会 ~RLA資格の登録更新とCPD単位取得について~

-

Landscape Challenge 2025

-

U-40 ランドスケープコミュニティ デザイントーク Vol.37 – 39

-

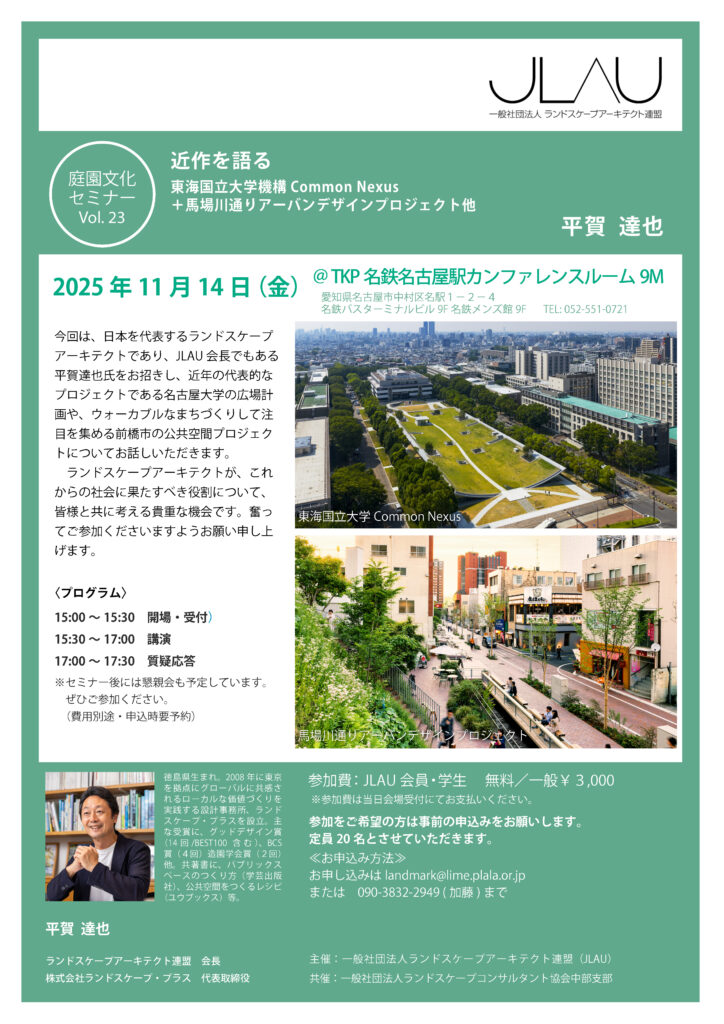

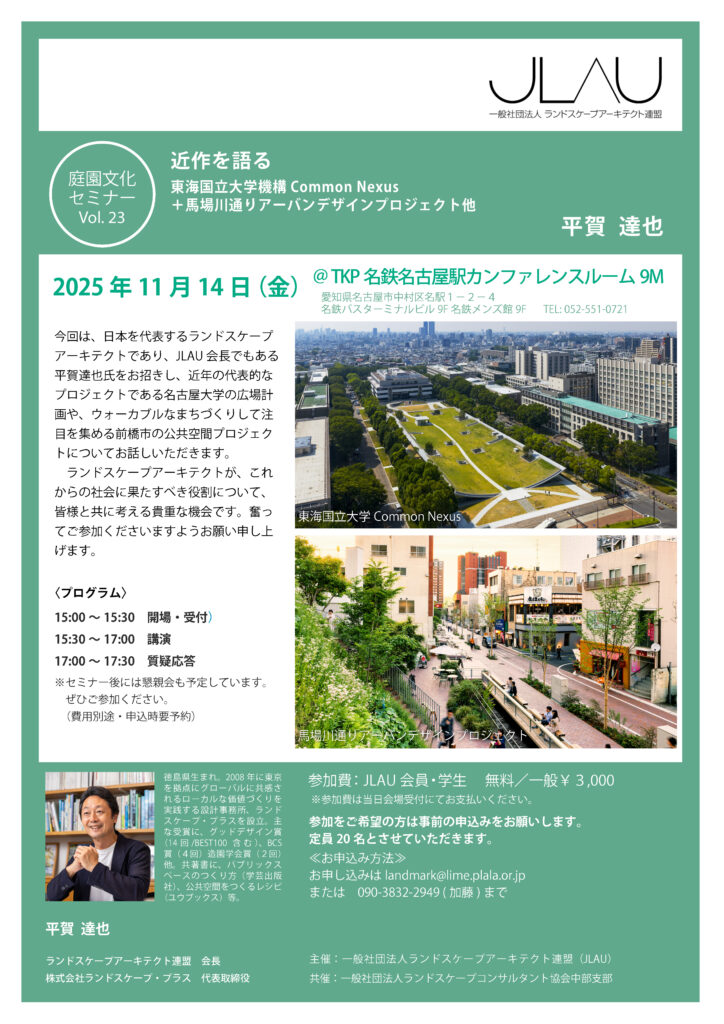

平賀達也講演会「近作を語る」

-

『LANDSCAPE WEEK 2025~Lanndscape Design for Living 暮らし/生き物/命のためのランドスケープデザイン~』開催のお知らせ

-

『ランドスケープデザイナーのたまごを温めてみた話』オンライン部会トークサロン No.1

-

JLAU観光部会フィールドワークVol.15 山岳高原リゾート研究 【みなかみ町の廃墟再生】

-

JLAUスケッチ講座 2025 秋・冬

日比谷ランドスケープデザイン展2026 JLAU講評会

2月5日開催:RLA登録更新講習会 ~RLA資格の登録更新とCPD単位取得について~

Landscape Challenge 2025

U-40 ランドスケープコミュニティ デザイントーク Vol.37 – 39

平賀達也講演会「近作を語る」

『LANDSCAPE WEEK 2025~Lanndscape Design for Living 暮らし/生き物/命のためのランドスケープデザイン~』開催のお知らせ

『ランドスケープデザイナーのたまごを温めてみた話』オンライン部会トークサロン No.1

JLAU観光部会フィールドワークVol.15 山岳高原リゾート研究 【みなかみ町の廃墟再生】